Операция «Искра» (12—30 января 1943 г.)

В результате контрнаступления советских войск под Сталинградом произошло решительное изменение стратегической обстановки на советско-германском фронте в пользу Красной Армии. В этих условиях Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) приняла решение провести в январе 1943 г. операцию по прорыву блокады Ленинграда, получившую кодовое название «Искра». К ней привлекались войска Ленинградского и Волховского фронтов, часть сил Балтийского флота и авиация дальнего действия. К началу операции войска Ленинградского фронта главными силами (42, 55 и 67-я армии) обороняли Ленинград с юга и юго-востока на рубеже Урицк, Пушкин, южнее Колпино и далее по правому берегу Невы до Ладожского озера (Новое Кошкино), а частью сил (23-я армия) прикрывали северные подступы к городу на Карельском перешейке. Войска Ленинградского фронта отделял от войск Волховского фронта 15-километровым коридором шлиссельбургско-синявинский выступ, замыкавший кольцо блокады Ленинграда с суши. На правом крыле Волховского фронта против выступа (от Ладожского озера до Кировской железной дороги) располагались 2-я ударная и 8-я армии.

Против советских войск действовала 18-я армия (командующий генерал-полковник Г. Линдеман) группы армий «Север», имевшая около 26 дивизий, а на Карельском перешейке — более 4 финских дивизий. Наиболее сильную и плотную группировку войск противник имел в шлиссельбургско-синявинском выступе, где занимали оборону до 5 полностью укомплектованных дивизий, почти 700 орудий и минометов, в том числе шестиствольные, до 50 танков и штурмовых орудий (История второй мировой войны 1939−1945. — М.: Воениздат, 1976. Т. 6. С. 119). В оперативном резерве находились 4 дивизии. Действия войск поддерживала авиация 1-го воздушного флота.

Обстановка под Ленинградом к январю 1943 г.

Противник превратил шлиссельбургско-синявинский выступ в мощный полевой укрепленный район с разветвлённой системой инженерных сооружений, противотанковых и противопехотных препятствий, а также со сплошными минными полями. Основу обороны составляли опорные пункты и узлы сопротивления, созданные в районах, доступных для ведения наступления и господствующих над прилегающей болотисто-торфяной местностью. Путь войскам преграждали мощные дзоты и торфяные болота, изрезанные глубокими рвами и покрытые деревоземляными валами. Противник использовал подбитые советские танки, превратив в неподвижные огневые точки. Они окаймляли Синявинские высоты — подходы, подошву и западные склоны, а также рощу Круглую. Между опорными пунктами и узлами сопротивления на труднодоступной местности для ведения наступления противник оборудовал одну-две траншеи.

Все пространство находилось под фланговым огнем с соседних опорных пунктов и узлов сопротивления. В глубине выступа также были оборудованы опорные пункты и узлы сопротивления, многие из которых занимались войсками. Наиболее сильно была укреплена полоса, проходившая по линии Синявино, Рабочий Поселок № 1 и включавшая две траншеи. Одна траншея была подготовлена для обороны с запада, вторая — с востока. В районе рощи Круглой находились два деревоземляных вала шириной 1−2 м и высотой 1,5 м, которые были облиты водой, что сделало их труднопреодолимыми. Валы имели амбразуры для пулеметов и орудий.

Еще 18 ноября 1942 г. командующий Ленинградским фронтом генерал Л.А. Говоров направил в Ставку ВГК доклад, в котором предлагалось провести восточнее и западнее Ленинграда две операции — Шлиссельбургскую и Урицкую с целью «снять блокаду Ленинграда, обеспечить постройку железной дороги вдоль Ладожского канала и тем самым организовать нормальное сообщение Ленинграда со страной, обеспечив свободу маневра войск» Ленинградского и Волховского фронтов.

Ставка ВГК, рассмотрев это предложение, потребовала сосредоточить все внимание на прорыве вражеской обороны только на одном направлении — шлиссельбургском, которое кратчайшим путем приводило к достижению поставленной цели.

22 ноября командующий Ленинградским фронтом представил в Ставку ВГК уточненный план операции. Он предусматривал нанесение встречных ударов — Ленинградского с запада, Волховского — с востока в общем направлении на Синявино. Ставка 2 декабря утвердила представленный план. Координация действий обоих фронтов поручалась Маршалу Советского Союза К.Е. Ворошилову. Готовность операции — к 1 января 1943 г.

Конкретные задачи войскам Ленинградского и Волховского фронтов были определены в директиве № 170703 Ставки ВГК от 8 декабря 1942 г. Она требовала совместными усилиями двух фронтов разгромить группировку противника в районе Липка, Гайтолово, Московская Дубровка, Шлиссельбург и, таким образом, «разбить осаду гор. Ленинград, к исходу января 1943 г. операцию закончить».

Операция «Искра» (12—30 января 1943 г.)

В результате контрнаступления советских войск под Сталинградом произошло решительное изменение стратегической обстановки на советско-германском фронте в пользу Красной Армии. В этих условиях Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) приняла решение провести в январе 1943 г. операцию по прорыву блокады Ленинграда, получившую кодовое название «Искра». К ней привлекались войска Ленинградского и Волховского фронтов, часть сил Балтийского флота и авиация дальнего действия. К началу операции войска Ленинградского фронта главными силами (42, 55 и 67-я армии) обороняли Ленинград с юга и юго-востока на рубеже Урицк, Пушкин, южнее Колпино и далее по правому берегу Невы до Ладожского озера (Новое Кошкино), а частью сил (23-я армия) прикрывали северные подступы к городу на Карельском перешейке. Войска Ленинградского фронта отделял от войск Волховского фронта 15-километровым коридором шлиссельбургско-синявинский выступ, замыкавший кольцо блокады Ленинграда с суши. На правом крыле Волховского фронта против выступа (от Ладожского озера до Кировской железной дороги) располагались 2-я ударная и 8-я армии.

Против советских войск действовала 18-я армия (командующий генерал-полковник Г. Линдеман) группы армий «Север», имевшая около 26 дивизий, а на Карельском перешейке — более 4 финских дивизий. Наиболее сильную и плотную группировку войск противник имел в шлиссельбургско-синявинском выступе, где занимали оборону до 5 полностью укомплектованных дивизий, почти 700 орудий и минометов, в том числе шестиствольные, до 50 танков и штурмовых орудий (История второй мировой войны 1939−1945. — М.: Воениздат, 1976. Т. 6. С. 119). В оперативном резерве находились 4 дивизии. Действия войск поддерживала авиация 1-го воздушного флота.

Обстановка под Ленинградом к январю 1943 г.

Противник превратил шлиссельбургско-синявинский выступ в мощный полевой укрепленный район с разветвлённой системой инженерных сооружений, противотанковых и противопехотных препятствий, а также со сплошными минными полями. Основу обороны составляли опорные пункты и узлы сопротивления, созданные в районах, доступных для ведения наступления и господствующих над прилегающей болотисто-торфяной местностью. Путь войскам преграждали мощные дзоты и торфяные болота, изрезанные глубокими рвами и покрытые деревоземляными валами. Противник использовал подбитые советские танки, превратив в неподвижные огневые точки. Они окаймляли Синявинские высоты — подходы, подошву и западные склоны, а также рощу Круглую. Между опорными пунктами и узлами сопротивления на труднодоступной местности для ведения наступления противник оборудовал одну-две траншеи.

Все пространство находилось под фланговым огнем с соседних опорных пунктов и узлов сопротивления. В глубине выступа также были оборудованы опорные пункты и узлы сопротивления, многие из которых занимались войсками. Наиболее сильно была укреплена полоса, проходившая по линии Синявино, Рабочий Поселок № 1 и включавшая две траншеи. Одна траншея была подготовлена для обороны с запада, вторая — с востока. В районе рощи Круглой находились два деревоземляных вала шириной 1−2 м и высотой 1,5 м, которые были облиты водой, что сделало их труднопреодолимыми. Валы имели амбразуры для пулеметов и орудий.

Еще 18 ноября 1942 г. командующий Ленинградским фронтом генерал Л.А. Говоров направил в Ставку ВГК доклад, в котором предлагалось провести восточнее и западнее Ленинграда две операции — Шлиссельбургскую и Урицкую с целью «снять блокаду Ленинграда, обеспечить постройку железной дороги вдоль Ладожского канала и тем самым организовать нормальное сообщение Ленинграда со страной, обеспечив свободу маневра войск» Ленинградского и Волховского фронтов.

Ставка ВГК, рассмотрев это предложение, потребовала сосредоточить все внимание на прорыве вражеской обороны только на одном направлении — шлиссельбургском, которое кратчайшим путем приводило к достижению поставленной цели.

22 ноября командующий Ленинградским фронтом представил в Ставку ВГК уточненный план операции. Он предусматривал нанесение встречных ударов — Ленинградского с запада, Волховского — с востока в общем направлении на Синявино. Ставка 2 декабря утвердила представленный план. Координация действий обоих фронтов поручалась Маршалу Советского Союза К.Е. Ворошилову. Готовность операции — к 1 января 1943 г.

Конкретные задачи войскам Ленинградского и Волховского фронтов были определены в директиве № 170703 Ставки ВГК от 8 декабря 1942 г. Она требовала совместными усилиями двух фронтов разгромить группировку противника в районе Липка, Гайтолово, Московская Дубровка, Шлиссельбург и, таким образом, «разбить осаду гор. Ленинград, к исходу января 1943 г. операцию закончить».

После этого, перейдя к прочной обороне на рубеже р. Мойка, пос. Михайловский, Тортолово, обеспечить коммуникации Ленинградского фронта и дать войскам 10-дневный отдых. В первой половине февраля предписывалось подготовить и провести операцию по разгрому противника в районе Мги и очищению Кировской железной дороги с выходом на рубеж Вороново, Сиголово, Войтолово, Воскресенское. По окончании Мгинской операции войска надлежало перевести на зимние квартиры (Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК: Документы и материалы: 1942 год. Т. 16(5-2). — М.: ТЕРРА, 1996. С. 464).

Для проведения операции были созданы две ударные группировки: на Волховском фронте — 2-я ударная армия генерал-лейтенанта В.З. Романовского, на Ленинградском — 67-я армия генерал-майора М.П. Духанова. Ударной группировке Ленинградского фронта предстояло форсировать Неву по льду, прорвать оборону на участке Московская Дубровка, Шлиссельбург, разгромить окопавшегося здесь противника, соединиться с войсками Волховского фронта и восстановить связь Ленинграда с Большой землей. В дальнейшем планировался выход соединений 67-й армии на рубеж р. Мойка. Ударная группировка Волховского фронта должна была прорвать оборону на участке Липка, Гайтолово (ширина 12 км) и, нанося главный удар на Синявино, овладеть рубежом Рабочий Поселок № 1, Синявино, разгромить синявинско-шлиссельбургскую группировку противника и выйти на соединение с войсками Ленинградского фронта. Обеспечение левого фланга 2-й ударной армии возлагалось на 8-ю армию генерала Ф.Н. Старикова, которая своими правофланговыми соединениями должна была наступать в направлении Тортолово, пос. Михайловский. Авиационную поддержку и прикрытие войск осуществляли 13-я и 14-я воздушные армии Ленинградского и Волховского фронтов и авиация Балтийского флота (всего около 900 самолётов). К участию в операции привлекались также авиация дальнего действия, береговая и корабельная артиллерия флота (88 орудий).

Проведение операции ударной группы Волховского фронта по решению Ставки ВГК возлагалось на командующего 2-й ударной армией под непосредственным руководством заместителя командующего фронтом генерал-лейтенанта И.И. Федюнинского. Операцию ударной группы Ленинградского фронта должен был проводить командующий 67-й армией под непосредственным руководством командующего фронтом генерал-лейтенанта Л.А. Говорова.

При подготовке операции командующие Ленинградским и Волховским фронтами за счёт своих резервов и перегруппировок соединений с других направлений значительно усилили 67-ю и 2-ю ударную армии, решительно сосредоточив силы на участках прорыва. Советские войска превосходили здесь противника в пехоте в 4,5 раза, в артиллерии — в 6−7, в танках — в 10 и в самолётах — в 2 раза. В 67-й армии на 13-километровом участке прорыва было сосредоточено 1909 орудий и минометов калибра 76-мм и более, что позволило довести артиллерийскую плотность до 146 орудий и минометов на 1 км фронта (Великая Отечественная война. 1941−1945. Военно-исторические очерки. Книга вторая. Перелом. С. 200). На Волховском фронте на направлении главного удара на участке прорыва 327-й стрелковой дивизии (ширина 1,5 км) плотность орудий и минометов на 1 км фронта составляла 365 единиц, на участке прорыва 376-й стрелковой дивизии (ширина 2 км) — 183, а на вспомогательном направлении − 101 орудие и миномет на 1 км фронта (Вторая ударная в битве за Ленинград/Сост. В.А. Кузнецов. — Л.: Лениздат, 1983. С. 164).

Артиллерийская подготовка атаки была запланирована продолжительностью 2 часа 20 минут, поддержка атаки — методом огневого вала на глубину 1 км, а затем методом последовательного сосредоточения огня. Кроме того, предусматривалось с выходом атакующих войск на лед поставить заградительный огонь в 200−250 м от первой позиции противника. Все танковые части (на Ленинградском фронте — 222 танка и 37 бронемашин, на Волховском — 217 танков) намечалось использовать для непосредственной поддержки пехоты. Для противовоздушной обороны (ПВО) ударных группировок привлекались: на Волховском фронте — три зенитные артиллерийские дивизии, шесть отдельных зенитных дивизионов и две отдельные зенитные железнодорожные батареи, на Ленинградском — зенитная артиллерийская дивизия, полк противовоздушной обороны, шесть отдельных зенитных артиллерийских дивизионов, две отдельные зенитные железнодорожные батареи, а также четыре зенитных артиллерийских и четыре истребительных авиационных полка из состава Ленинградской армии ПВО.

Весь декабрь войска 2-й ударной и 67-й армий напряженно готовились к предстоящей операции. Все соединения были доукомплектованы личным составом, военной техникой и оружием. В войсках было накоплено от 2 до 5 боекомплектов боеприпасов в зависимости от систем орудий и минометов. Инженерные части построили 20 км колонных путей в войсковом тылу, усилили мосты и построили новые, сделали проходы в минных полях (по одному на роту). Особое внимание уделялось обучению войск, командиров и штабов. Под руководством командующих армиями были проведены сборы командного состава и командно-штабные игры. Для каждой дивизии в тылу была подобрана местность, схожая с той, где предстояло прорывать оборону. Здесь были оборудованы учебные поля и городки по типу опорных пунктов противника, на которых подразделения и части учились штурмовать укрепленные позиции, вести наступательный бой в лесу. В заключение прошли учения с боевыми стрельбами. С помощью аэрофотосъемки были тщательно уточнены карты. Фотосхемы и исправленные карты получили все командиры, до рот и батарей включительно. В подразделениях и частях, выделенных для прорыва, создавались штурмовые отряды и группы разграждения для проделывания проходов и уничтожения наиболее прочных оборонительных сооружений.

Большое значение придавалось оперативной маскировке. Перегруппировка войск производилась исключительно в ночное время или в нелетную погоду. Для разведки боем и ночных поисков привлекались только те подразделения и части, которые находились в непосредственном соприкосновении с противником. Чтобы скрыть от него подготовку к прорыву, были активизированы разведывательные действия на всем фронте, вплоть до Новгорода. В разработке плана операции участвовал ограниченный круг лиц. Все эти меры сыграли свою роль. Противнику лишь незадолго до начала операции удалось установить, что войска готовятся к наступлению, но определить время и силу удара он не смог. Командир 26-го армейского корпуса генерал Лейзер, учитывая это, предложил командующему 18-й армией генералу Линдеману отвести войска от Шлиссельбурга (Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Stuttgart, 1990. Bd. 6. S. 1091). Однако тот отверг это предложение.

Командующие Ленинградским и Волховским фронтами, проанализировав проделанную работу, пришли к выводу, что войска будут готовы к наступлению к установленному сроку — 1 января 1943 г. Несмотря на это, они 27 декабря 1942 г. обратились с просьбой к И.В. Сталину установить начало наступления между 10 — 12 января. Мотивация была такова: крайне неблагоприятные метеоусловия, характеризующиеся затяжной оттепелью и в связи с этим совершенно недостаточной устойчивостью ледяного покрова на Неве и плохой проходимостью болот.

В начале января 1943 г. состоялось совместное заседание военных советов Ленинградского и Волховского фронтов. На нем были уточнены вопросы взаимодействия войск фронтов в операции, одновременность занятия исходного положения, начало артиллерийской и авиационной подготовки, время атаки пехоты и танков, условная линия встречи войск фронтов — Рабочие поселки № 2 и 6 и др. Одновременно были установлены сигналы взаимного опознавания при встрече, а также было условлено, что если войска одного из фронтов, выйдя на намеченный рубеж, не встретят войска другого фронта, то они продолжат наступление до фактической встречи.

6 января представитель Ставки ВГК маршал К.Е. Ворошилов доложил И.В. Сталину о том, что «об “Искре” по всем признакам пока противник не смекает» (цит. по: Ленинград выстоял и победил. — М., 2004. С. 136.). Столь оптимистическое заверение насторожило Верховного Главнокомандующего. Он позвонил в штаб Воронежского фронта, где в то время находился генерал армии Г.К. Жуков и сказал: «В Ленинграде как представитель Ставки находится Ворошилов. Государственный Комитет Обороны считает, что Вам также необходимо поехать туда. Нужно на месте посмотреть, все ли сделано для того, чтобы операция “Искра” прошла успешно» (цит. по: Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. — М., 1992. Т. 2. С. 197.).

10 января генерал армии Г.К. Жуков прибыл в штаб Волховского фронта, а затем ознакомился с положением дел во 2-й ударной и 8-й армиях. Вечером Георгий Константинович докладывает в Ставку ВГК: «Сегодня был на командном пункте Романовского и Старикова, с которыми подробно разобрал обстановку и принятые решения. Разобрал также обстановку с командиром 128 сд и его решение на бой.

Основными недочетами в решениях и обеспечении операции являются:

-

Дивизии, наступающие в общем направлении на Рабочий поселок № 8 в обход синявинского узла сопротивления, не имели танков, и по опорному пункту Рабочий поселок № 8 было недостаточно сосредоточено огневых средств. Отсутствие танков и недостаточное количество огневых средств не гарантировало прорыв.

-

Взаимодействие на стыках армии, соединений и частей отработано слабо.

-

Расположение дивизионных резервов в боевых порядках было слишком близкое, и по существу резервы превращались во вторые эшелоны, отмененные Вашим приказом. Удаленность их от 1-го эшелона на 1–1,5 км могла привести к большим потерям.

-

Кроме того, обнаружен ряд мелких тактических и технических недостатков.

-

По всем обнаруженным недостаткам даны исчерпывающие указания Афанасьеву (псевдоним К.А. Мерецкова. — Авт.) и командирам» (цит. по: Ленинград выстоял и победил. С. 136).

Генерал армии Жуков просил срочно подать для фронта воздухоплавательный аэростатный отряд, одно-два звена самолетов-корректировщиков, дополнительно отпустить следующее количество боеприпасов: 122-мм гаубичных — 20 тыс.; 152-мм пушечно-гаубичных — 15 тыс.; 120-мм мин — 60 тыс.; снарядов М-30 — 1,5 тыс., М-20 — 3 тыс., М-13 — 3,5 тыс.

По приказу Сталина командующие фронтами немедленно приступили к устранению выявленных Жуковым недостатков, еще раз детально проработали план предстоящей операции. Однако полностью устранить все недостатки не удалось.

К началу наступления испортилась погода. Над землей нависли низкие облака, временами шел густой снег. В ночь на 12 января сводная группа ночных бомбардировщиков совершила массированный налет на артиллерийские позиции и штабы противника в полосе прорыва. В 9 часов 30 минут началась артиллерийская подготовка. За 40 минут до начала атаки штурмовая авиация группами по шесть — восемь самолетов нанесла удар по опорным пунктам и батареям противника. По окончании артиллерийской подготовки пехота, сопровождаемая огневым валом на направлении главного удара и последовательным сосредоточением огня на вспомогательных направлениях, двинулась в атаку на вражеские позиции. Несмотря на мощную артиллерийскую подготовку, противник сохранил немало огневых средств и живой силы. В результате он оказал ожесточенное сопротивление.

Авиация Ленинградского и Волховского фронтов и Краснознаменного Балтийского флота, несмотря на низкую облачность, наносила непрерывные удары по скоплениям войск противника. В полосе наступления 67-й армии наибольшего успеха добилась 136-я стрелковая дивизия генерала Н.П. Симоняка, наступавшая в районе Марьино. Ее части, преодолев по льду Неву, захватили первые траншеи противника и стали продвигаться в глубь его обороны. Успешно действовала и 268-я стрелковая дивизия полковника С.Н. Борщева, которая также вышла на левый берег Невы и выбила противника из 2-го Городка. Однако на правом фланге 67-й армии противнику удалось плотным артиллерийско-минометным огнем остановить 45-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Сложная обстановка сложилась на левом фланге армии, где наступала 86-я стрелковая дивизия. Один из ее полков преодолел Неву, а два других залегли под огнем противника на льду реки. Части дивизии, понеся большие потери, все-таки сумели во второй половине дня переправиться через Неву на участке соседней 136-й стрелковой дивизии и развить наступление на Рабочий Поселок № 2. К исходу дня войска 67-й армии сумели вклиниться в оборону противника на глубину до 3 км.

На Волховском фронте продвижение частей 2-й ударной армии было медленным и неравномерным. Одновременно в наступление перешли и правофланговые соединения 8-й армии. К исходу дня войска 2-й ударной армии продвинулись на 2, а местами на 3 км, прорвав первую позицию противника севернее и южнее Рабочего Поселка № 8. Части 327-й стрелковой дивизии после упорного боя овладели сильно укрепленным узлом сопротивления — рощей Круглая. Правее 327-й стрелковой дивизии между рощей Круглой и Рабочим Поселком № 8 наступала 256-я стрелковая дивизия. Непосредственно на Рабочий Поселок № 8 продвигалась 372-я стрелковая дивизия, которая захватила три траншеи.

Противник, стремясь не допустить прорыва обороны, принял меры по ее усилению. В район севернее Синявино 13 января были переброшены части 61, 69 и 5-й пехотных дивизий. В районе Московской Дубровки вражеское командование провело несколько контратак с целью пробиться к Неве и отрезать наступающую группировку 67-й армии. Весь день в полосе армии продолжались ожесточенные бои, в результате которых понесшие большие потери части 268-й стрелковой дивизии вынуждены были отойти на 1,5−2 км.

В полосе 2-й ударной армии генерал Романовский утром 13 января ввел из второго эшелона в сражение 18-ю и 71-ю стрелковые дивизии и 98-ю танковую бригаду. Части этой бригады прорвались к южной окраине Рабочего Поселка № 5, но понесли значительные потери, так как им приходилось действовать на виду у оборонявшегося противника.

Прорыв блокады Ленинграда. Наступает Волховский фронт

Утром 14 января командующий 67-й армией генерал Духанов ввел в сражение свой второй эшелон, который получил задачу нарастить силу удара соединений, наступавших навстречу войскам Волховского фронта — на Рабочие Поселки № 1 и № 5. Наиболее тяжелые бои развернулись в районе Шлиссельбурга, где наступали части 86-й стрелковой дивизии полковника В.А. Трубачева и подразделения 34-й отдельной лыжной бригады подполковника Я.Ф. Потехина. Эта бригада сумела занять восточную часть города, выйти к Старо-Ладожскому каналу и отрезать противнику пути отхода из Шлиссельбурга. Соединения 2-й ударной армии полностью блокировали противника в Рабочем Поселке № 8, вышли на линию Рабочих Поселков № 4 и № 5, овладели станцией Подгорная и продолжали атаки юго-западнее рощи Круглой. К исходу дня 14 января войска Волховского и Ленинградского фронтов находились всего в двух километрах друг от друга. Части противника, оборонявшие Липки и Шлиссельбург, оказались, по существу, изолированными от своих сил, находившихся в районах 1-го и 2-го Городков, Синявина и в лесу юго-восточнее от него.

По решению командующего 2-й ударной армией генерала Романовского были приняты меры по расширению прорыва в сторону флангов. 128-я стрелковая дивизия и 12-я лыжная бригада, совершив обходной маневр по Ладожскому озеру в тыл врага, оборонявшему Липки, завершили окружение его частей, а затем уничтожили их. 372-я стрелковая дивизия при поддержке 122-й танковой бригады 15 января заняла Рабочий Поселок № 8 и к 17 января вышла к Рабочему Поселку № 1. К этому времени была освобождена станция Синявино, что значительно ухудшило положение противника в районе Рабочего Поселка № 5. К его окраине к исходу дня вышла 18-я стрелковая дивизия, поддержанная 16-й танковой бригадой.

Противник, пытаясь не допустить соединения частей 67-й и 2-й ударной армий, спешно перебросил с юга 21-ю пехотную дивизию и дивизию СС «Полицай», которые с ходу вступили в бой. Однако остановить советские войска врагу не удалось. Утром 18 января 136-я стрелковая дивизия и 61-я танковая бригада Ленинградского фронта ворвались в Рабочий Посёлок № 5 с запада, соединившись с частями 18-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии. В районе Рабочего Посёлка № 1 соединились части 123-й стрелковой бригады Ленинградского фронта с частями 372-й стрелковой дивизии Волховского фронта. В этот же день частями 86-й стрелковой дивизии и 34-й отдельной лыжной бригады был освобождён Шлиссельбург и очищено от врага всё южное побережье Ладожского озера.

Акт о соединении войск Волховского и Ленинградского фронтов

Коридор, пробитый вдоль берега Невы шириной 8−11 км, восстановил прямую сухопутную связь Ленинграда со страной. «Я увидел, — вспоминал маршал Г.К. Жуков, — с какой радостью бросились навстречу друг другу бойцы фронтов, прорвавших блокаду. Не обращая внимания на артиллерийский обстрел противника со стороны Синявинских высот, солдаты по-братски, крепко обнимали друг друга. Это была воистину выстраданная радость!» (цит. по: Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В 3-х т. Т. 2. С. 196).

Прорыв блокады Ленинграда. Встреча войск Ленинградского и Волховского фронтов у Ропши

18 января Государственный Комитет Обороны принял решение о строительстве железной дороги южнее Ладожского озера. Всего за 19 суток от станции Поляна Октябрьской железной дороги до Шлиссельбурга была проложена железнодорожная ветка протяженностью 33 км. В районе города в условиях постоянных налетов авиации противника железнодорожные войска и специальные формирования наркомата путей сообщения развернули сооружение временного железнодорожного моста длиной в 845 м. Уже 7 февраля в Ленинград прибыл первый поезд. В город усилилась подача электроэнергии, появилась вода, были увеличены нормы выдачи хлеба и других продуктов.

Тем временем ударные группировки Волховского и Ленинградского фронтов продолжили наступление. Левый фланг и центр оперативного построения 2-й ударной армии был повернут на юго-запад — на Синявинские высоты, а части правого фланга совместно с войсками 67-й армии Ленинградского фронта продолжали добивать врага в Рабочих Поселках и на побережье Ладожского озера. 20 января генерал армии Жуков доложил Сталину:

-

Сегодня вернулся из Ленинграда, где совместно с Леонидовым (псевдоним Л.А. Говорова. — Авт.), Ефремовым, Петровым и Афанасьевым отработал план операции по очищению от противника р. Нева и Кировской железной дороги. По предварительным расчетам, операция начнется 26 января. К этому времени предполагаем закончить с противником в районе Синявино и выйти на р. Мга. Подробный план действий мною будет Вам доложен по прибытии в Москву.

-

Части Леонидова и Афанасьева после прорыва закрепились на занятых рубежах, производят перегруппировку в южном направлении и с 12 часов 20 января начали наступление на юг.

-

Для проведения операции Леонидову и Афанасьеву нужны боеприпасы. Прошу обязать Яковлева срочно подать фронтам мины и снаряды в количествах по моему указанию» (цит. по: Ленинград выстоял и победил. С. 138).

Однако дальнейшее наступление войск 67-й и 2-й ударной армий на юг, в сторону Мги, развития не получило. Противник с 19 по 30 января перебросил в район Синявино части 5 дивизий и большое количество артиллерии, что позволило ему удержать Синявинские высоты.

Чтобы исключить возможные попытки врага восстановить блокаду, войска 67-й и 2-й ударной армий 30 января перешли к обороне на рубеже севернее и восточнее 2-го Городка, южнее Рабочего Посёлка № 6 и севернее Синявино, западнее Гонтовой Липки и восточнее Гайтолово. Войска 67-й армии продолжали удерживать небольшой плацдарм на левом берегу Невы в районе Московской Дубровки.

Прорыв блокады Ленинграда явился переломным моментом в битве за город на Неве. С завершением операции «Искра» инициатива ведения боевых действий под Ленинградом окончательно перешла к советским войскам. Резко улучшилось положение города, Ленинградского фронта и Балтийского флота. Была устранена угроза соединения войск вермахта и финских войск. Победа под Ленинградом получила высокую оценку со стороны союзников Советского Союза. Президент США Ф. Рузвельт от имени своего народа прислал специальную грамоту Ленинграду «…в память о его доблестных воинах и его верных мужчинах, женщинах и детях, которые, будучи, изолированными захватчиком от остальной части своего народа и несмотря на постоянные бомбардировки и несказанные страдания от холода, голода и болезней, успешно защищали свой любимый город в течение критического периода от 8 сентября 1941 года по 18 января 1943 года и символизировали этим неустрашимый дух народов Союза Советских Социалистических Республик и всех народов мира, сопротивляющихся силам агрессии» (цит. по: Ленинград дважды орденоносный. — Л., 1945. С. 40).

Прорыв блокады Ленинграда продемонстрировал возросший уровень военного искусства Красной Армии. Впервые в истории современных войн под Ленинградом был осуществлен разгром противника, длительное время блокировавшего крупнейший город, причем наступлением извне в сочетании с мощным ударом из осажденного города. В ходе операции «Искра» разгрому подверглись 7 дивизий противника. Его потери составили свыше 13 тыс. человек, а вместе с ранеными и пропавшими без вести — почти 30 тыс.

Несмотря на то, что в ходе операции «Искра» противник был отброшен от южного побережья Ладожского озера на 10−12 км, Ленинград по-прежнему оставался прифронтовым городом. Победа была достигнута дорогой ценой. Потери войск 67-й и 13-й воздушной армий Ленинградского фронта составили почти 41,2 тыс. человек, в том числе 12,3 тыс. безвозвратно, а Волховского фронта (2-я ударная, 8-я, 14-я воздушная армии) соответственно — 73,8 тыс. и 21,6 тыс. человек (Россия и СССР в войнах XX века: Статистическое исследование. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. С. 283).

В ходе операции советские войска получили значительный опыт организации и ведения наступления в условиях суровой многоснежной зимы и лесисто-болотистой местности и при прорыве сильно укрепленной обороны противника. Опыт показал необходимость тщательного планирования артиллерийского наступления и перемещения артиллерии в ходе боя, осуществления смелого и быстрого маневра артиллерией и широкого применения массированного огня в ходе наступления, выделения орудий, в том числе и крупных калибров, для стрельбы прямой наводкой по огневым средствам и оборонительным сооружениям противника.

Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин в приказе от 25 января 1943 г. за успешные боевые действия по прорыву блокады Ленинграда объявил благодарность войскам Ленинградского и Волховского фронтов, поздравил их с одержанной над врагом победой. За мужество и героизм личного состава 136-я (командир генерал-майор Н.П. Симоняк) и 327-я (командир полковник Н.А. Поляков) стрелковые дивизии были преобразованы соответственно в 63-ю и 64-ю гвардейские стрелковые дивизии, 61-я танковая бригада (командир полковник В.В. Хрустицкий) — в 30-ю гвардейскую танковую бригаду. Около 19 тыс. воинов Ленинградского, Волховского фронтов и Краснознаменного Балтийского флота были награждены орденами и медалями, а 25 человек удостоены звания Героя Советского Союза.

Рамушевский коридор

КОРИДОР СМЕРТИ

(статья из газеты «Старая Русса» от 08.05.1997г.)

Это короткое название появилось в оперативных сводках Северо-Западного фронта весной 1942г. и означало место самых кровопролитных боев, которые велись в ходе затянувшейся Демянской операции наших войск. По накалу борьбы и героизму, проявленному воинами фронта, они не уступали наиболее прославленным сражениям Великой Отечественной войны, а по трудности боевых условий, пожалуй, не имели себе равных. Однако не получили такой известности, как многие другие.

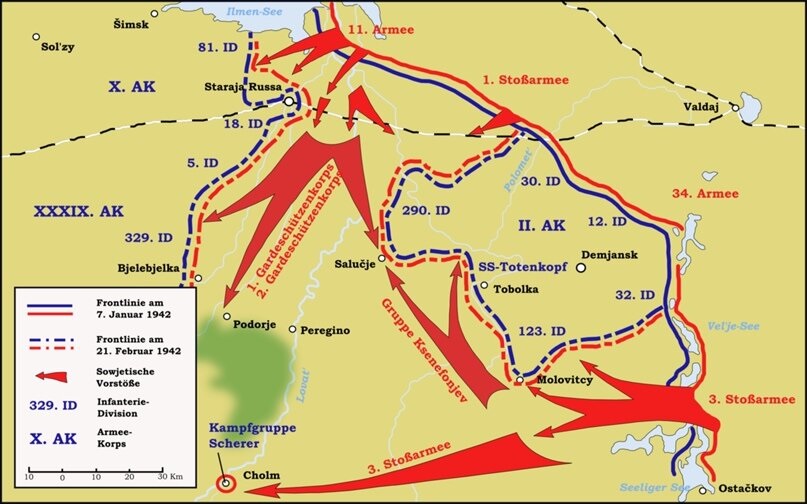

Прежде чем начать разговор о «рамушевском коридоре», необходимо вкратце напомнить о предшествующих событиях. Как известно, войска Северо-Западного фронта под командованием генерал-лейтенанта П.А.Курочкина на 7 января 1942г. включились в общее зимнее наступление, развернутое после разгрома под Москвой немецкой армией группы «Центр». В ходе успешных боев в район Демянска и южнее Старой Руссы войска фронта к концу февраля окружили почти 100-тысячную группировку противника в демянском выступе, глубоко вдавшемся в расположение наших войск на северо-западном направлении. Об этом крупном успехе написано немало. Однако о последующих драматических событиях, сложившихся не в нашу пользу и приведших к образованию «рамушевского коридора», говорится очень скупо.

Немецкое командование стремилось любой ценой сократить демянский выступ как плацдарм для будущего наступления на Валдай, Бологое, чтобы перехватить шоссейную и железные дороги Москва-Ленинград и разъединить группировки советских войск, действующие на западном и северо-западном стратегических направлениях. Принимались все меры, чтобы удержать этот «пистолет», направленный в сердце России». К западной части кольца срочно перебрасывались силы с других участков фронта и из резерва с целью деблокировать окруженные войска ударом на Рамушево. На этом направлении и развернулись главные события. Мне, участнику боев на Северо-Западном фронте, далеко не всё было тогда известно. Да и за 55 лет, отделяющих нас от того времени, многое стерлось из памяти. Восстановить далекие события помогли главным образом публикации летописца боевой истории фронта В.С.Кислинского и собранные им архивные документы – по существу, единственные источники, из которых можно почерпнуть детали боев. На основе их, а также официальных военно-исторических изданий и попытаюсь рассказать о «рамушевском коридоре».

Для прорыва кольца окружения немецкое командование сосредоточило к 20 марта сильную группировку из шести дивизий под командованием генерала Зейдлица. Удар наносился вдоль дороги на Рамушево на стыке 11-й армии генерала В.И.Морозова и 1-й ударной генерала В.И.Кузнецова. Наступление началось после мощной артподготовки и массированных ударов авиации. Обладая полным господством в воздухе, немецкая авиация непрерывно поддерживала наступающие войска. В первой половине апреля навстречу им начала прорыв ударная группа из состава окруженных войск.

Наступление Зейдлица, несмотря на многократное превосходство в силах, вопреки расчетам на быстрый и легкий успех, встретило ожесточенное сопротивление советских войск. Одной из первых приняла на себя удар 254-я стрелковая дивизия, которой командовал полковник П.Ф.Батицкий, будущий маршал Советского Союза. В сложных условиях постоянно меняющейся обстановки он умело организовал бой. При весьма ограниченных силах и возможностях дивизия не только успешно оборонялась, но контратаковала противника.

Как всегда, отважно сражалась морская пехота. Насмерть стояла 84-я морская стрелковая бригада генерал-майора М.Е.Козыря. К исходу 21 марта в ней оставалось не более двадцати процентов бойцов. Бригада лишилась всех орудий и минометов. Но продолжала сражаться. На помощь ей была выдвинута 62-я бригада морских пехотинцев. Только против одного ее батальона, которым командовал капитан К.Р.Ермашкевич, немцы бросили в атаку три батальона пехоты, поддержанной танками. Целый день продолжался неравный бой. Батальон потерял своего отважного командира, но не отошел. Четверо суток морские пехотинцы сдерживали врага на рубеже Новое Свинухово, отбивая по пять-семь атак в день.

Так же героически сражалась рядом 50-я стрелковая бригада. Противнику в первый же день наступления удалось расчленить ее боевые порядки. Немецкие танки, прорвавшиеся южнее Утушкина, отрезали 2-й батальон. Была потеряна связь со штабом бригады. Но ее подразделения продолжали самоотверженно биться с врагом в окружении, прорывались к своим.

Несколько дней в лесу западнее Больших Горбов доблестно сражалась оперативная группа 1-й ударной армии, возглавляемая генералом Н.Д.Захватаевым. Авиация противника делала всё, чтобы сломить ее сопротивление. Только 24 марта, когда возникла угроза окружения, группа по приказу командования отошла на рубеж Редья. Ее 44-я отдельная стрелковая бригада, отрезанная от основных сил и зажатая в кольцо, до 28 марта героически сражалась в окружении. Только израсходовав боеприпасы и свои боевые возможности, ее подразделения прорвались сквозь вражеские боевые порядки к основным силам. В этой последней отчаянной схватке погиб отважный комбриг подполковник Г.П.Шишмарев.

Так же отчаянно дрались 201-я латышская, 200-я, 129-я, 180-я, 364-я, 391-я стрелковые дивизии и другие соединения и части обеих армий, стоявшие на пути рвавшегося к Рамушеву противника. Гитлеровцы не смогли сходу прорвать оборону наших войск. Несмотря на все усилия, окрики из Берлина, они к концу марта сумели узким клином продвинуться лишь до Редьи, где вновь завязались затяжные тяжелые бои. Немецкое командование бросало в сражение новые и новые силы, наращивало удары авиации. Малочисленная авиация Северо-Западного фронта пыталась хоть как-то помочь своим войскам. Наши летчики с безоглядной смелостью бились с врагом в воздухе. Всей стране стали известны имена Л.С.Чапчахова и В.Я.Рябошапки, удостоенных посмертно звания Героев Советского Союза. А имя А.П.Маресьева и история его подвига в дни сражений под Рамушевом, вошедшие в большую литературу, получили мировую известность.

Обстановка на Рамушевском направлении особенно осложнилась в связи с резким потеплением. Быстро вскрылись ото льда многочисленные речки и озера, раскисли подмерзшие за зиму болота, которыми так богат этот край. Вода разобщила многие части и подразделения, залила землянки, окопы, дзоты. Рухнули зимние дороги. При отсутствии в районе боев дорог с твердым покрытием снабжение войск стало острейшей проблемой. Вскоре подвоз в части продовольствия и боеприпасов почти полностью прекратился.

Люди, кроме небольшой суточной нормы сухарей, а иногда овса, ничего не получали. Они ослабли от истощения. В орудийных расчетах оставалось иногда по одному-два человека, способных зарядить орудие и произвести выстрел. Артиллеристы на руках подносили снаряды на огневые позиции с ближайших складов, удаленных на многие километры. Бескормица привела к повальному падежу лошадей.

В соединениях устанавливался строгий лимит расхода снарядов, как правило, по 1-2 на орудие в сутки. В то же время у немцев оставались подъездные пути с твердым покрытием. Почти бесперебойно снабжала войска их многочисленная транспортная авиация.

Такова была суровая действительность. Но даже в этих невероятно трудных условиях наши воины оказывали мужественное сопротивление наступающему противнику. Только к 21 апреля ценою тяжелых потерь ему удалось пробиться к своим окруженным войскам. Так образовался «рамушевский коридор», ширина которого не превышала 6-8 километров. Он протянулся на 40 километров. Сами немцы называли его «коридором смерти» и сравнивали с «верденской мясорубкой» в первую мировую войну.

Не получившая должной оценки и преданная забвению в военно-исторической литературе битва за коридор осталась до конца жизни в памяти тех, кто в ней участвовал и вышел из нее живым. Каждый

участник, живой и мертвый, достоин светлой памяти и благодарности потомков.

Демянский котел

82 года назад, в январе 1942 года, началась Демянская наступательная операция Красной Армии. В ходе нее впервые с начала Великой Отечественной войны крупная группировка вермахта попала в окружение. Однако в силу ряда причин одержать победу советские войска не смогли.

В то время перед советским Северо-Западным фронтом (командующий – генерал-лейтенант Павел Алексеевич Курочкин) стояла задача окружить группировку 16-й германской армии (командующий – генерал-полковник Эрнст Буш) в районе Демянска (Новгородская область СССР) и уничтожить ее. 7 января 1942 года началось наступление армий правого крыла Северо-Западного фронта, а 9 января – армии левого крыла. Продвигаясь в очень сложных условиях лесисто-болотистой местности при глубоком снежном покрове, советские войска к середине месяца вышли в район Старой Руссы и юго-западнее Демянска, охватив 2-й армейский корпус вермахта с севера и юга.

Немцы оказывали ожесточенное сопротивление, неоднократно переходили в контратаки. Северо-Западный фронт получил из резерва 1-ю Ударную армию, 1-й и 2-й гвардейские стрелковые корпуса и 25 февраля смог замкнуть кольцо вокруг шести дивизий немецких войск западнее Демянска. Бои по ликвидации окруженных войск приняли ожесточенный и затяжной характер. Красная Армия непрерывно атаковала, бросая в бой все новые и новые силы. Однако окруженные немецкие части не спешили сдаваться.

Знаете ли вы, что:

- Немецкое командование, используя тактику маневренной обороны, наносил внезапные удары по наступавшим, уничтожая их по частям.

- Советская разведка не смогла вскрыть общую численность окруженных войск, которая на самом деле насчитывала почти 100 тысяч человек.

- Немцам удалось создать эффективно работавший «воздушный мост», с помощью которого в течение нескольких месяцев они снабжали окруженную группировку.

- 21 марта из района юго-западнее Старой Руссы немцы начали операцию по деблокаде Демянского «котла». За несколько недель упорных боев вермахту удалось пробиться через ряд советских оборонительных линий до западной оконечности котла и создать т.н. «Рамушевский коридор» шириной 6-8 км. Этот коридор использовался для снабжения германских войск на плацдарме. Последнему Гитлер придавал большое значение, потому что это был кратчайший путь до Москвы с Севера.

- В результате нескольких наступательных операций, предпринятых Красной Армией в районе Демянска на протяжении 1942 – начала 1943 года закончились неудачей и привели к большим потерям. Тем не менее, в результате активных наступательных действий Северо-Западного фронта в районе Демянска были скованы крупные силы 16-й немецкой армии. Немецкое командование не только не смогло перебросить подкрепление из этого района на юг, где разворачивались ключевые сражения 1942 года, но и вынуждено было направить на Демянский плацдарм часть сил из-под Ленинграда, что облегчило положение защитников города на Неве.

- Демянск был захвачен фашистами 9 сентября 1941 года, а освобождён Красной Армией 21 февраля 1943 года.

Освобождение г. Старая Русса

Самый долгий штурм города в Великой Отечественной войне

Есть в новгородской земле город с очень русским названием — Старая Русса.

Война мимо него не прошла и все боевые действия, с ним связанные, можно разделить на две неравные части. Первая часть — как его взяли немцы. Тут рассказ получается не длинный. 8-го августа 1941 года части Вермахта (конкретно два полка 126-й и часть 30-й пехотных дивизий) ещё только наступали в направлении на Старую Руссу. А 9-го оказалось, что город немцы уже заняли. Вроде и написано, что наши войска долго сражались и нанесли урон, но как-то очень неконкретно.

Часть вторая — как город освобождали наши войска, и она гораздо больше.Первая операция по освобождению город началась 12-го августа, то есть через три дня после того, как немцы его взяли. Части 11-й армии наступали на город с востока и севера, южнее город обходили войска только что сформированной 34-й армии. Бои шли тяжёлые и кровопролитные, но наши войска продвигались вперёд, тесня немцев на всех направлениях. 18-го августа бои шли уже на окраинах, отдельные части 180-й и 183-й стрелковых дивизий уже вели бои на улицах города. Однако 19-го немцы подтянули дополнительные большие силы, и нашим войскам пришлось отступить. Однако, от намерения освободить город, имевший важнейшее значение для всего этого района, как транспортный центр, наше командование, конечно, не отказалось. Правда, планируемое наступление в октябре-ноябре пришлось отложить. Все накопленные на Северо-Западном фронте войска были переброшены под Москву. Но после того, как немцев от Москвы отбросили, советское командование приняло решение о переходе в наступление по всем фронтам. Северо-Западный фронт не стал исключением.

Наступательная операция не ограничивалась освобождением Старой Руссы — это было лишь ближайшей задачей, далее планировался глубокий охватывающий удар в направлении на Дно, Сольцы и далее на Псков. Совместно с действиями Волховского и Ленинградского фронтов собирались полностью окружить и разгромить группу армий «Север».

Эта операция оказалась удачнее, чем у соседей, достаточно вспомнить про окружение 2-й ударной армии на Волховском фронте. Северо-Западному фронту удаётся окружить Демянскую группировку противника. Однако, что касается Старой Руссы, то 11-я армия начала наступление 7-го января и успешно продвигалась до 15-го. Советские войска снова вышли на отдельные окраины города, но немцы постоянно контратаковали и выбивали с занятых рубежей. Наше наступление захлебнулось, но 22-го снова части 11-й армии пошли на штурм города. Но на следующий день контратаковали немцы. Бои шли до 27-го января, после чего войска перешли к обороне. С 16-го февраля войска 11-й армии снова ведут бои за город, но сил хватает лишь на несколько дней наступления.

21-го марта 11-я армия снова переходит в наступление с целью выйти в тыл Старорусской группировке немцев. В ходе этой операции наши войска смогли выйти практически на самые подступы к городу. Далось это дорогой ценой, но Старую Руссу так и не освободили.

В дальнейшем, до конца 1942 года войска Северо-Западного фронта безуспешно пытались ликвидировать Демянский выступ. Это отнимало все силы, потому весь год фронтовые сводки с участка у Старой Руссы были примерно одинаковы: «положение войск без перемен». В феврале 1943 года, в рамках ещё одного наступления Красной Армии по всем фронтам, Северо-Западный фронт должен был принимать участие в операции «Полярная звезда». Начать операцию следовал с того, что ликвидировать Демянский выступ и освободить Старую Руссу. А дальше планировалось наступление на Дно, Псков, Лугу, Нарву. С целью окружить всю группы армий «Север». Однако немецкое командование приняло решение вывести войска с Демянского выступа. Нашему командованию пришлось спешно начинать наступление раньше срока, хотя войска не успевали сосредоточиться и по планируемым датам наступления.

Перерезать Рамушевский коридор и не дать немцам уйти, у наших войск не получилось. От «большого плана» пришлось отказаться, официально, потому что помешали погодные условия. У нас то зима внезапно, то наоборот. Правда, надо сказать, что действительно дороги (это же не автобаны, а просёлки) стали непроходимы, вода в реках поднялась на 240-250 см.

Что касается Старой Руссы, то 27-я армия начала наступление 23-го февраля, окружая город с севера и юго-востока. Лыжные бригады должны были пройти по льду озера Ильмень, глубоко охватывая немецкую группировку. Но успеха достичь не получилось и тогда.

С 5-го марта начинает наступление освободившая после ухода Демянской группировки немцев 34-я армия, которой передали часть войск 27-й армии. 34-я армия пытается обойти город с севера, а 27-я с юго-востока.

По итогам проведения операции, командующего фронтом маршала Тимошенко снимают, на его место назначают Конева. 14-го марта начинается новое наступление на Старую Руссу, но к 19-му войска выдыхаются, и 20-го начинают закрепляться. Продвинуться на некоторых участках удалось, но это продвижение измеряется чаще всего сотнями метров.

В последующие месяцы на этом участке фронта наступает затишье. Значительная часть наших войска перебрасывается на другие фронты. Однако, летом, командование Северо-Западного фронта планирует очередную операцию по освобождению Старой Руссы. Рассказ получается короткий. 18-го августа 34-я армия перешла в наступление, которое продолжалось три дня, но продвижение было незначительным. 21-го августа войска закреплялись, а 22-го снова перешли в наступление. Но уже 23-го стали закрепляться на новых рубежах. Город по-прежнему оставался под немцами.

В ноябре 1943 года Северо-Западный фронт расформировывают, участок под Старой Руссой переходит к Волховскому фронту. 14-го января начинается Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция

В рамках общего наступления 1-я ударная армия Волховского фронта 2-го февраля начала операцию по освобождению Старой Руссы. Наше наступление длилось до 15-го, но без успеха.

Немецкое командование, осознавая опасность ситуации, приняло решение отвести войска группы армий «Север», на новый рубеж — Линию «Пантера». Для нашего командование это оказалось неожиданным, пришлось спешно начинать наступление, дабы не позволить немцам закрепиться на новых рубежах. Эта операция получал название Старорусско-Новоржевской. Первым у немцев оставил позиции 10-й армейский корпус, находившийся в районе Старой Руссы. 18-го февраля части 1-й ударной армии (переданной 2-му Прибалтийскому фронту), практически не встречая сопротивления освободили Старую Руссу. Город был почти полностью разрушен, в развалинах оставалось несколько десятков жителей.

Такая вот долгая история города, которая началась в первые месяцы войны, а закончилась, когда уже наметился окончательный перелом.

В осаде — сражение за Холм

Городок Холм, что в Новгородской области, несмотря на то что является одним из наиболее древних в России, почти всегда оставался захолустной глубинкой. Его население никогда не превышало 7 тысяч человек. Неудивительно, что когда началась Великая Отечественная война этот населенный пункт не пользовался большим вниманием военных стратегов. Когда осенью 1941 года в Холм пришли немцы, то они предсказуемо не придали ему большого значения. В то же время в окрестностях города бродили группы «народных мстителей» и для борьбы с партизанским движением в Холм были переправлены части 281-й охранной дивизии генерал-майора Теодора Шерера.

«Звездный час» провинциального русского городка, благодаря которому он навсегда вписал свое имя в историю войн, пробил 15 января 1942 года. Силы Северо-Западного фронта РККА прорвали оборону немецкой пехотной дивизии у озера Селигер и Холм внезапно стал играть роль важного дорожно-транспортного узла. Если бы советская 3-я ударная армия сумела оперативно захватить город, то перед ней открывались широкие перспективы выхода в тыловые зоны немецкой 16 армии, которые были практически беззащитны. На тот момент немецких войск в Холме почти не было — лишь одна рота охранной дивизии, командир которой находился в Локне, в 70 километрах от города и небольшой отряд «стройбатовцев» Вермахта из Bau Battalion 860.

Немецкое командование быстро уяснило для себя, что «дело пахнет керосином» и уже 16 января в Холме укрепились отступающие с востока пехотинцы из 416-го полка оберста Штенгеля и 65-й полицейский батальон. Проблема была лишь в том, что многие из этих солдат были больны, простужены и обморожены, а в ходе отступления побросали все свое тяжелое оружие. Не обращая внимания на эти трудности, Штенгель тут же приказал своим бойцам занять оборону к востоку от Холма и отправил сообщение с просьбой о подкреплениях в штаб корпуса. Впрочем, подкрепления эти навряд ли были способны быстро пробиться в Холм по заваленной снегом дороге из Локни, и парням Штенгеля предстояло надеяться, в первую очередь, на собственные силы.

Теодор Шерер, вышеупомянутый командир 281-й дивизии, понимая что Холм изначально был его зоной ответственности действовал с огромной энергией. Он тормознул в Локне прибывавшие из Дании резервы в виде 218-й пехотной дивизии Вермахта и тут же направил ее подразделения в Холм на всех грузовиках которые удалось раздобыть в тылу, вместе с запасом еды и патронов. Сам Шерер также выдвинулся по направлению к городу вместе со своим штабом.

В то же время командование советского Северо-Западного фронта тоже не теряло времени даром. Предполагалось нанести удар по Холму силами 2-й партизанской бригады Васильева, достаточно хорошо вооруженной для выполнения этой задачи. В ночь с 17 на 18 января партизаны Васильева ворвались в Холм с трех направлений, перебив немецких часовых. Основная атака, силами примерно 800 «народных мстителей» последовала в 4 утра. И хотя немцы понесли немалые потери, а партизаны сожгли все автомашины противника в городе, пехотинцам Вермахта удалось сбить наступательный пыл врага. После многочасового уличного боя бойцы Васильева практически исчерпали запасы патронов и отступили ничего не добившись. Силы 3-й ударной армии РККА так и не пришли к ним на помощь вовремя. Лишь некоторые наиболее отчаянные воины партизанской бригады отказались покинуть город и сражались в одиночку, как снайперы. Участь их была незавидной — тех кто уцелел, немцы взяли в плен и повесили как «бандитов».

В тот же день к немецкому гарнизону в Холме подоспело долгожданное подкрепление — 1000 бойцов во главе с Шерером и противопартизанское соединение Jagdkommando 8 которое прибыло в город, фактически, случайно, а не по приказу. Генерал-майор Шерер принял командование войсками, численность которых достигла 3 158 бойцов. У гарнизона также сохранилось три пушки и 18 минометов. Позднее им по воздуху было переправлено и некоторое количество противотанковых орудий. Шерер быстро осознал, что Холм, по большому счету, является превосходной позицией для обороны, своеобразной крепостью посреди русских полей и лесов. Из города открывался хороший обзор на окрестности, а кирпичные здания в Холме могли служить прекрасными укрытиями для пехоты. Особенно крепкий оборонительный узел генерал приказал возвести у здания старой тюрьмы ГПУ.

33-я стрелковая дивизия генерал-майора Макарьева с тремя потрепанными полками в составе подступила к Холму к 20 января и пошла в атаку уже на следующий день. Взять город штурмом советским войскам в очередной раз не удалось, хотя и бойцы Шерера потеряли более 50 убитых отбивая атаку 33-й дивизии. Не сумев преодолеть сопротивление Вермахта, Макарьев приказал окружить Холм со всех сторон, но потери в личном составе его дивизии означали что кольцо окружения долго время оставалось очень неплотным. Две роты немецкой 218-й пехотной дивизии без особых проблем просочились через него и усилили гарнизон осажденного города. Только к 28 января советские войска сумели блокировать Холм достаточно надежно. Именно с этого момента немецкие части в городе фактически попали в «котел», в котором им предстоит сражаться еще много месяцев.

Генерал Макарьев не сидел на месте и постоянно предпринимал локальные атаки, с целью прощупать немецкую оборону на предмет слабых мест и постараться истощить силы противника. Преимуществом советской стороны было наличие танков, хотя их было и немного. В то же время красноармейцам сильно недоставало артиллерии и зенитных орудий, которые могли бы воспрепятствовать снабжению окруженной группировки противника с воздуха.

Советские атаки на Холм в конце января — начале февраля, конечно, неслабо напрягали Шерера и его бойцов, но так как они не отличались оригинальностью исполнения и обычно происходили с одних и тех же направлений, вскоре немцы к ним привыкли. В норме вещей был ближний бой в вырытых в снегу траншеях и в городской застройке , где гранаты, приклады и саперные лопатки стали оружием выбора. На атаки Красной армии, немецкий гарнизон отвечал острыми контрвыпадами и все территориальные приобретения подопечных Макарьева достаточно быстро сводились на нет.

Командующий 3-й ударной армией Пуркаев был весьма раздражен беспомощностью 33-й стрелковой у Холма, но в то же время осознавал что Макарьев понес слишком большие потери чтобы рассчитывать на взятие города своими силами. Поэтому он не поскупился на ввод в бой значительных резервов, которые должны были покончить с непокорными немцами раз и навсегда. На помощь 33-й дивизии выдвинулась 391-я стрелковая, 146 танковый батальон с 13 танками в составе и артполк, усиленный реактивными минометами. Таким образом на стороне Красной армии у Холма с середины февраля установилось колоссальное численное преимущество — 4500 немецким солдатам противостояло около 23 000 советских бойцов.

Массированная атака на гарнизон Шерера началась 13 февраля. Два пехотных полка, при поддержке артиллерии и авиации двинулись на Холм с востока и юго-запада. Атака на юго-западе города провалилась, несмотря на то, что советскую пехоту поддерживали британские танки «Матильда», поставленные в СССР по ленд-лизу. Эти машины очень медленно ползли по снегу, но от их толстенной лобовой брони немецкие снаряды отскакивали как горох от стены. В то же время на восточном направлении красноармейцы потеснили 386-й пехотный полк Вермахта и вбили опасный клин в немецкий оборонительный периметр. Шерер тут же приказал контратаковать, невзирая на потери. Контрудар вылился в тяжелейшие бои, которые не прекращались 5 дней и ночей. Немецкий полк уничтожал советские танки в ближнем бою, бросая им под гусеницы «мины Теллера», потратил почти все запасы амуниции и потерял половину орудий, но выступ угрожавший общим коллапсом системы обороны гарнизона был ликвидирован. Первый действительно массовый советский штурм Холма закончился ничем.

Тем временем, попытки немецкой стороны деблокировать своих окруженцев также завершились полной неудачей. Ближе чем на 15 км. к Холму спасательной экспедиции состоявшей из 6 танков и разного рода пехотных частей, собранных в экстренном порядке подойти не удалось. Когда советский Т-34 подбил два немецких танка из засады, группа деблокады окончательно оставила свои бесплодные попытки. Вместо этого, немцы подтянули большое количество артиллерии как можно ближе к периметру «Холмского котла». Мощная артподдержка, которую Шерер раз за разом вызывал на места сосредоточения советских частей доставляла колоссальные трудности РККА.

В конце февраля советская артиллерия сумела полностью вывести из строя 500-метровую взлетную полосу на которую приземлялись «Юнкерсы» люфтваффе, снабжавшие гарнизон всем необходимым. Однако, это был лишь частичный успех, потому что немецкие летчики продолжали сбрасывать грузы на планерах и в специальных контейнерах, похожих на большие авиабомбы. Да, бойцам в Холмском котле пришлось затянуть пояса потуже, но минимально необходимое снабжение к ним все таки «долетало». Труднее приходилось раненым, которых теперь нельзя было вывезти по воздуху на «большую землю». Они ютились в душных и дурно пахнущих подвалах, в которых врачи оборудовали лазареты.

Новый большой штурм Холма последовал 24 февраля. Одновременно с этой атакой РККА нанесла удар по артиллерийским позициям в Дуброве, за пределами котла, оставив Шерера без поддержки извне. На этот раз немцев действительно крепко прижали и они удержались буквально только каким-то чудом. Советские танки и пехота прорвались к бывшему зданию тюрьмы на юго-востоке Холма, где Вермахт оборудовал свой ключевой узел обороны. В этот критический момент красноармейцам опять чего-то немного не хватило и захватить укрепленный пункт врага не удалось. После этой обидной неудачи ударные группы Макарьева в очередной раз откатились на исходные позиции. «Крепость Холм» была очень близка к падению, но вновь устояла.

И хотя немцы в очередной раз остановили противника, их положение ухудшалось день за днем. Деблокирующий удар с запада снова завершился ничем и к концу марта эпидемия тифа выкосила половину немецкой боевой группы. Те кто остался стоять на ногах были без всяких сантиментов отправлены в грязные, залитые холодной водой окопы, где постоянная пальба из минометов и советские снайперы не давали даже поднять головы над бруствером в светлое время суток. Всех лошадей уже давно съели, кроме тех, что использовались для буксировки орудий, а суточный рацион хлеба не превышал 300 грамм на одного солдата.

Советское командование догадывалось, что немецкий гарнизон уже наелся войной по горло и нужно попытаться взять его за это самое горло, пока не стало уже слишком поздно. 3-я ударная армия возобновила атаки на оборонительный периметр Шерера с 2 по 18 апреля 1942 года. Одна из них увенчалась крупным успехом Красной армии. Всего лишь один стрелковый батальон, действовавший под прикрытием тяжелых танков КВ-1 отбил у немцев крупный участок в северной части Холма, достаточно глубоко вклинившись в оборону врага. Немецкие орудия оказались полностью бессильны против брони этих стальных монстров, которых остановил лишь непроходимый овраг, неожиданно сработавший в роли противотанкового рва. Развить этот успех не получилось, в том числе и потому что Пуркаев был вынужден отправить большую часть своих резервов под Великие Луки, а оставшихся под Холмом войск оказалось недостаточно, чтобы окончательно сломить сопротивление группы Шерера.

Понимая, что как бы стойко не держались бойцы Шерера, их силы далеко не безграничны, немецкое командование сумело собрать резервы в кулак и отправить на помощь осажденным серьезную боевую группу под командованием генерал-лейтенанта Ланга. Элементы двух пехотных дивизий при поддержке 20 танков и дюжины штурмовых орудий пошли на прорыв 30 апреля. И хотя 8-я гвардейская стрелковая дивизия ощутимо задержала продвижение группы Ланга к Холму, остановить его полностью не представлялось возможным.

Гвардейцы 8-й дивизии героически гибли под бомбами немецких «Штук», за которыми следовали яростные атаки танков и пехотинцев Вермахта. Кольцо окружения вокруг Холма затрещало по швам. Пуркаев пошел ва-банк и бросил всё что у него было под рукой на последний штурм города. Утром 1 мая, 3 стрелковых полка и 20 танков под раскаты мощнейшей артподготовки пошли в атаку на немецкую крепость. Бой длился больше 7 часов, советские танки горели на улицах Холма, подбитые из противотанковых орудий в упор. Появление в небе пикировщиков люфтваффе, которые с ревом обрушились на советские порядки, окончательно остудило пыл Красной армии. Последний штурм Холма завершился победой Шерера.

Утром 5 мая, самоходные орудия Ланга наконец проложили дорогу к городу для крупных сил немецкой пехоты. Эпическая многомесячная осада города, которая шла почти всю зиму и большую часть весны 1942 года завершилась своеобразным триумфом Вермахта, который пропаганда активно раструбила на весь мир как символ стойкости германского солдата. В ходе нее погибло около 1500 немцев и 2200 было ранено, а советские потери до сих пор доподлинно неизвестны. Скорее всего, Пуркаев положил у Холма не менее 20 -25 000 бойцов. Город оставался под контролем Вермахта до зимы 1944 года.

Очевидно, что односложного ответа на вопрос, почему Красная армия так и не взяла Холм дать невозможно. Сыграли свою роль и неудачи ситуативного характера — не удалось отрезать окруженных немцев от снабжения, не получилось нейтрализовать артиллерию как в самом Холме, так и за ее пределами, что очень помогало гарнизону справляться с советскими атаками. Но основная причина провала осады, думается, более фундаментальная. Это недостаточная тактическая выучка советских войск, крупные проблемы с координацией действий в атаке, опора больше на «грубую силу», чем на отработанные схемы действий и в то же время предсказуемость и дефицит импровизации со стороны командиров. Все эти проблемы, к сожалению, преследовали Красную армию в большинстве наступательных операций зимы-весны 1942 года, ярко сказываясь на их результатах, которые часто были весьма печальными. Не стали исключением и бои под Холмом. Так или иначе, этот горький урок нашей военной истории не стоит забывать и сейчас.